大腦「放空」的生產力密碼:清醒腦空白如何重塑工作效率與身心健康

在快節奏的現代社會中,我們追求高效、專注,卻時常經歷腦袋突然「一片空白」的時刻。這並非單純的走神,而是神經科學家們正積極探索的「大腦空白」現象。你可能也曾有過這種經驗:明明醒著,思緒卻在瞬間完全停滯,腦中一片真空。這種狀態比我們想像中更為普遍,而且最新研究揭示,它可能蘊藏著大腦自我修復的關鍵機制。

理解大腦空白的科學奧秘,將為個人生產力管理、企業員工福祉策略,乃至未來健康科技創新,帶來嶄新視角與深遠啟示。本文將帶你深入了解這種神秘的腦部活動,並探討它如何影響我們的認知功能、工作效率,以及我們應如何善用它來優化身心健康。

清醒時的「大腦空白」:一個被低估的普遍現象

什麼是大腦空白?它指的是人在清醒時,意識活動會短暫地、無意識地停止,腦中完全沒有任何思緒的狀態。這聽起來可能有些抽象,但你可以回想一下,是不是有時候在閱讀、工作或甚至是與人對話時,會突然「斷片」幾秒鐘,然後才回過神來?這就是大腦空白在我們日常生活中的一種表現。

根據法國國家健康與醫學研究院及巴黎腦研究所的托馬斯·安德里永團隊,以及比利時列日大學的阿西娜·德梅爾齊團隊共同進行的研究,這種現象的發生頻率其實相當高。估計它可能佔據我們清醒時間的百分之五到百分之二十。這是不是讓你感到驚訝?原來我們每天都有這麼多時間在「放空」,而這並不是我們主觀意識控制的結果。

與一般「走神」不同的是,走神通常是你意識上知道自己在想別的事情,而大腦空白則是連「想」的意識都暫時消失了。雖然它會導致反應明顯變慢,短暫影響當前任務的表現,但科學家們推測,這種看似無意義的「發呆」時刻,可能對大腦有著更深層的生理意義。

神經科學揭秘:大腦空白與深度睡眠的驚人連結

要了解大腦空白的深層意義,我們必須借助先進的神經科學技術。研究團隊運用了兩種主要的腦部監測工具:

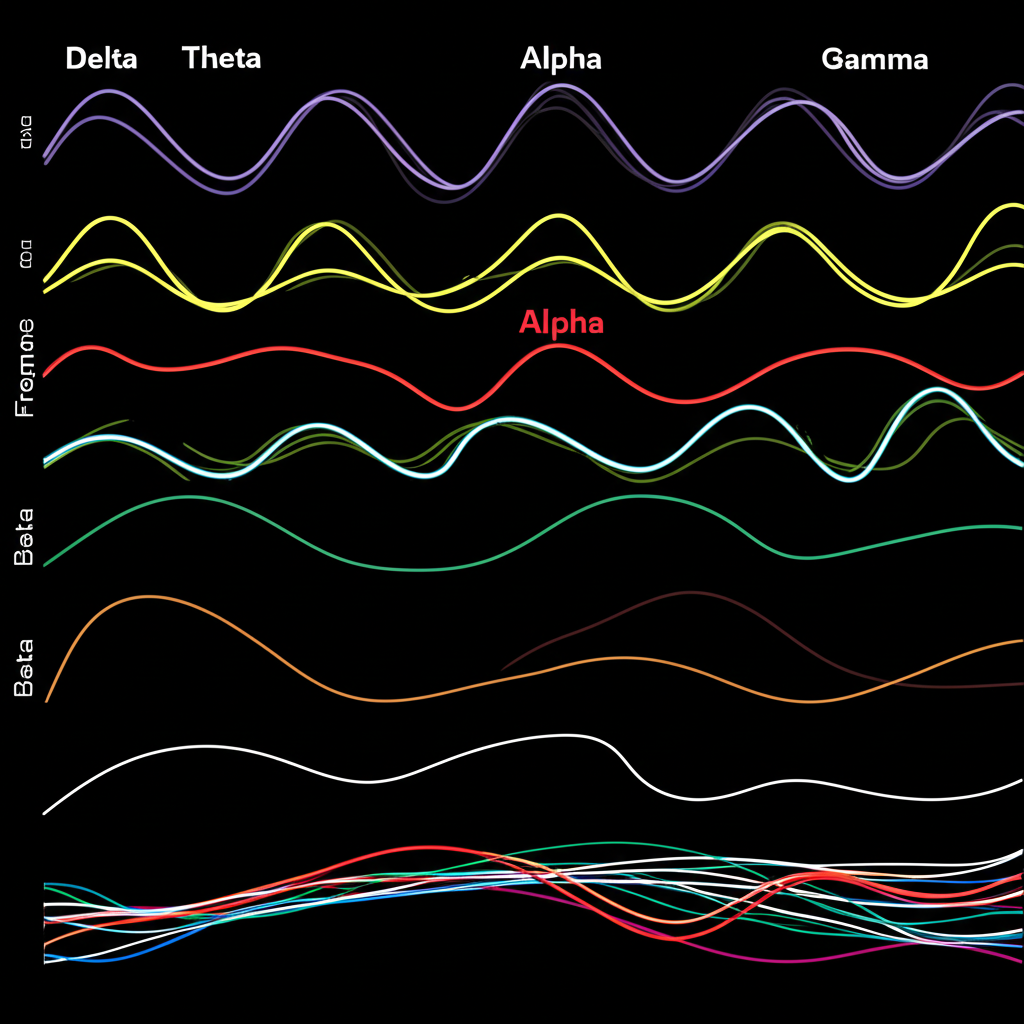

- 腦電圖(EEG):這是一種透過感測器貼附在頭皮上,記錄大腦電生理活動的技術。它可以測量大腦神經元活動產生的微小電位變化,讓我們觀察到大腦在不同狀態下的腦波模式。

- 功能性磁振造影(fMRI):這是一種非侵入性的影像技術,可以偵測腦部血氧濃度的變化,進而間接反映出大腦不同區域的活動程度。透過fMRI,科學家可以確定在大腦空白期間,哪些腦區的活動增強或減弱。

透過這些精密的儀器,科學家們觀察到一個驚人的發現:當人處於大腦空白狀態時,其腦部活動節奏會顯著放緩,而且不同腦區之間會呈現一種「過度同步」的全局活動模式。更重要的是,這種腦波特徵與我們進入深度睡眠(慢波睡眠)時的腦部活動模式高度相似!

這項發現極具啟發性。我們知道,深度睡眠對於大腦的休息與修復至關重要。在深度睡眠期間,大腦會進行重要的「清理工作」,例如清除代謝廢物、為大腦降溫,並幫助大腦恢復最佳狀態。那麼,大腦空白在清醒時出現這種與深度睡眠相似的模式,是否意味著大腦在「偷閒」時也在進行某種形式的自我維護呢?

「微重啟」理論與睡眠經濟學:大腦空白的健康與績效意涵

正是基於上述的發現,科學家們提出了一個引人深思的推測:大腦空白可能是大腦在清醒時的「微重啟」,或者是一種「維護機制」的清醒版。就像我們的電腦或手機在運作一段時間後需要重新開機或執行背景清理程序一樣,大腦可能也需要在我們清醒的時候,定期進行這種短暫的「重置」,以維持其高效運作。

這種微重啟的目的可能包括:

- 清除代謝廢物: 大腦在思考和處理資訊時會產生許多代謝副產物,長時間累積可能影響腦部功能。大腦空白可能是這些廢物被清除的時刻。

- 為大腦降溫: 高強度的腦力活動會使大腦溫度升高,適度的「放空」有助於調節腦部溫度。

- 節省能量: 暫停意識活動可以讓大腦暫時降低能耗,為接下來的任務儲備能量。

- 幫助大腦恢復平衡: 讓神經網路有機會重新校準,恢復最佳的運作狀態。

大腦的「微重啟」機制,為我們提供了多重生理與認知益處:

| 效益類別 | 具體效益說明 |

|---|---|

| 生理修復 | 清除代謝廢物,為大腦降溫,幫助神經細胞恢復活力。 |

| 能量儲備 | 暫停高強度認知活動,降低能耗,儲備能量以應對後續任務。 |

| 認知重置 | 讓神經迴路有機會重新校準,提升專注力與問題解決能力。 |

| 壓力緩解 | 提供短暫的心智休息,有助於降低心理壓力與焦慮感。 |

更值得注意的是,初步研究還發現,睡眠不足的人出現大腦空白的次數會更多。這暗示著,當大腦沒有獲得足夠的深度睡眠來進行大規模的修復時,它可能會在清醒時更頻繁地啟動這些「微重啟」機制,試圖彌補睡眠的不足。這對我們的認知功能和任務表現無疑會產生負面影響,因為頻繁的「空白」會打斷我們的專注力,降低工作效率。

從睡眠經濟學的角度來看,這項研究結果提供了強而有力的證據,強調了充足睡眠對個人生產力和企業人力資本的重要性。一個睡眠充足的員工,不僅在工作時能保持更高的專注力與效率,也可能減少因頻繁大腦空白導致的失誤。因此,企業在制定員工福祉政策時,應更加重視提供良好休息環境與鼓勵健康睡眠習慣,這將是對人力資本最有效的投資之一。

為了減少因睡眠不足導致的大腦空白,以下是一些實用的睡眠習慣建議:

| 建議項目 | 具體實踐方式 |

|---|---|

| 固定作息 | 每天在固定時間睡覺和起床,即使是週末也應盡量保持一致。 |

| 舒適環境 | 確保臥室黑暗、安靜、涼爽,床鋪舒適。 |

| 睡前習慣 | 睡前一小時避免使用電子產品,可進行放鬆活動如閱讀、泡澡。 |

| 飲食控制 | 睡前避免攝取咖啡因、酒精及過多食物。 |

現代生活中的認知挑戰:如何利用「空白」優化身心與科技應用

儘管大腦空白被推測為一種有益的維護機制,但它確實會導致反應變慢,影響我們在重要時刻的專注力。在資訊爆炸、強調多工的現代社會中,我們常常被要求持續保持高度專注,這對大腦來說是極大的挑戰。

現代生活中的諸多因素也可能加劇大腦空白的頻率與影響,例如:

- 資訊過載: 持續接收大量訊息,使大腦難以有效處理與整合。

- 多工處理: 頻繁切換任務,導致認知資源快速耗盡。

- 環境干擾: 持續的噪音、通知或打斷,使專注力難以維持。

- 長期壓力: 身心長期處於高壓狀態,影響大腦的修復與平衡機制。

那麼,我們該如何應對這種現象呢?

- 認識並接納: 首先,我們要理解大腦空白是正常的生理現象,而非單純的「不專心」或「偷懶」。

- 主動創造休息: 在長時間工作或學習後,適度地讓自己「放空」幾分鐘,可以幫助大腦進行微重啟。這可以是閉目養神、遠眺窗外,或者只是單純地什麼都不想。

- 確保充足睡眠: 如前所述,睡眠不足會增加大腦空白的頻率。因此,確保每晚有足夠且高品質的睡眠,是維持認知功能和減少不必要「空白」的基石。

- 工作排程: 嘗試將需要高度專注的任務安排在精神最佳的時段,並在任務之間穿插短暫的休息時間,而不是試圖長時間連續工作。

展望未來,神經科學的發展也為健康科技產業帶來了新的想像空間。隨著腦電圖(EEG)等技術的微型化和普及化,我們或許能夠開發出更精準的可穿戴裝置,實時監測個人的腦部活動狀態,甚至能在大腦空白即將發生前發出提示,或引導我們進行更有效的休息。

| 特徵 | 大腦空白 | 一般走神 | 深度睡眠 |

|---|---|---|---|

| 意識狀態 | 意識活動短暫停止,腦中無思緒 | 意識清楚,但思緒飄移至其他內容 | 無意識 |

| 主觀感知 | 無意識發生,事後可能不自知 | 通常能感知自己在想別的事情 | 無感知 |

| 腦波特徵 | 腦部活動放緩,腦區過度同步,似深度睡眠 | 腦部活動模式與專注時不同,但非完全停滯 | 慢波活動為主,高度同步 |

| 潛在功能 | 推測為「微重啟」或「清醒版維護機制」 | 可能與創造力、問題解決有關 | 大腦大規模修復與記憶鞏固 |

| 對任務影響 | 短期反應變慢,影響即時表現 | 可能降低效率,但有時能激發新想法 | 完全脫離任務 |

結語

大腦空白不再是無意義的「發呆」,而是大腦在清醒時進行自我維護與優化的關鍵生理功能。在追求高效率的同時,理解並適度允許這些「微重啟」時刻,對於提升個人認知韌性、有效管理壓力及維持長期腦部健康至關重要。

隨著神經科學的持續發展,我們不僅能更精確地掌握這些「空白」時刻的價值,更有望將此洞見轉化為創新的健康管理策略與科技產品,共同建構一個更能兼顧專注與放鬆的未來。畢竟,一個能適時「放空」的大腦,或許才是真正高效且健康的大腦。

【免責聲明】本文僅為基於科學研究之知識性說明,旨在提供讀者對大腦空白現象的理解與對其潛在影響的認識,不構成任何形式的醫療建議、投資建議或財務決策依據。讀者應自行評估並諮詢專業人士意見。

常見問題(FAQ)

Q:大腦空白和一般走神有什麼不同?

A:大腦空白是指意識活動短暫停止,腦中完全沒有思緒的狀態,通常是無意識發生。而一般走神則是意識清楚,但思緒飄移到其他內容,你通常知道自己在想別的事情。

Q:大腦空白對工作效率有何影響?

A:雖然大腦空白被認為是大腦的「微重啟」機制,可能有助於修復,但頻繁或不合時宜的大腦空白會導致反應變慢,打斷專注力,進而影響當前任務的表現與工作效率。

Q:如何才能有效利用大腦空白來提升身心健康?

A:首先要認識並接納它是正常現象。可以主動創造短暫的「放空」時間,例如閉目養神幾分鐘,讓大腦進行微重啟。同時,確保充足且高品質的睡眠,因為睡眠不足會增加大腦空白的頻率。