【導言】何謂本益比:投資決策的基石

在股票市場波動不定的環境裡,投資人總是需要可靠的工具來評估企業的真正價值。本益比作為一個經典的財務指標,廣受投資圈青睞。它不僅幫助我們檢視股價是否過高或過低,還能透露出市場對企業未來發展和盈利前景的看法。無論你是股市新人,還是想精進基本面分析的資深玩家,搞懂本益比的要點,都能讓你的投資選擇更踏實可靠。這篇文章會一步步拆解本益比的含義、怎麼算、數字高低背後的訊息,以及在實際操作中怎麼用,還會點出它的侷限和容易忽略的陷阱,助你養成更務實的投資思維。

本益比是什麼?探討它的基本概念與價值

本益比簡單來說,就是用股價除以每股盈餘來計算出的比率,反映投資人願意為企業每單位盈利付出多少代價。換句話講,它像是一種回收期估計:在企業盈利維持不變的前提下,你得花多少年才能從盈餘中拿回本錢。

為什麼本益比這麼受重視?因為它是最實用的股票估值工具之一。股價的漲跌不只看現在的盈利,還牽涉市場對未來的樂觀程度。本益比讓你能用統一標準比較不同企業,快速辨識股價是划算、貴了還是被忽略。藉由它,你能捕捉市場氛圍、產業特點,以及企業的財務健康度,從而做出更有根據的判斷。

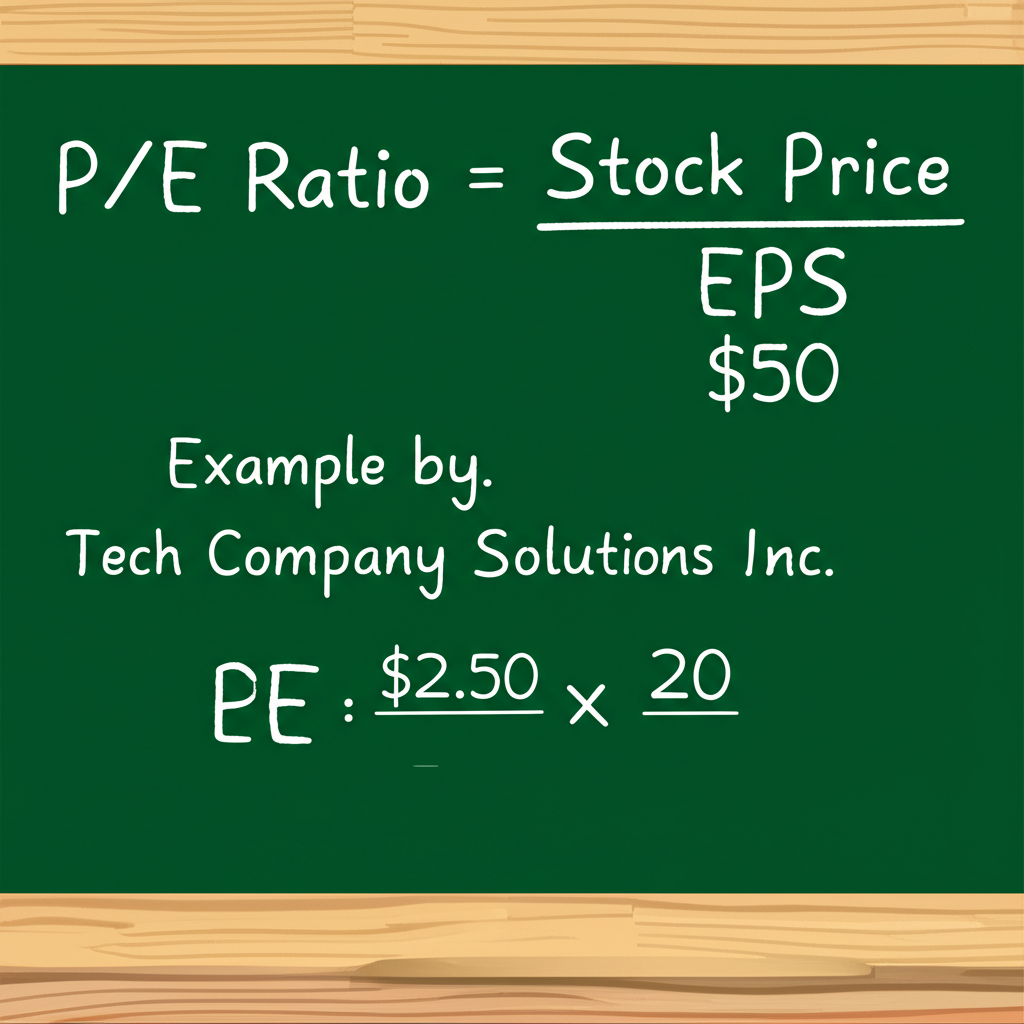

本益比怎麼算?公式解說與實際範例

弄清楚本益比的概念後,學會計算方法就水到渠成。它的公式很直接明了:

本益比 = 股價 ÷ 每股盈餘

- 股價:就是企業股票在市場上的當前交易價,這類資訊隨手可得,公開透明。

- 每股盈餘:指企業在一段時間內(通常是過去四季或最近一季年化後)每股創造的淨利。它的計算是淨利 ÷ 流通股數,你能在企業的損益表或財經網站輕鬆找到。

實際案例:台灣科技股的計算示範

拿一家台灣上市的科技企業「A科技」來說,假設它的最新股價是200元,而過去四季加總的每股盈餘是10元。

本益比 = 200元 ÷ 10元 = 20倍

這意味著,投資人為A科技每元盈利願付20元,或在盈利不變下,得等20年才能回本。這樣的計算能讓抽象數字變得具體,幫助你評估投資回報的時間框架。

歷史本益比 vs. 預估本益比

在使用本益比時,常見兩種變體值得注意:

- 歷史本益比:基於企業過去12個月或四季的實際每股盈餘計算。優點是數據真實可靠,不帶預測風險,適合穩健型分析。

- 預估本益比:則用分析師或企業高層對未來12個月盈餘的預測來算。它更能展現市場對成長的期待,尤其對高潛力企業有用。但預測總有變數,實際可能落差大。建議兩種結合使用,才能畫出完整圖像。

本益比高低意味著什麼?正確閱讀股票價值的訣竅

本益比的數值沒有絕對的好壞,它得放在具體背景下解讀。通常,它透露了市場對企業前景的信心,以及當時的整體氛圍。舉例來說,在經濟熱絡期,本益比可能普遍拉高;反之,則會壓低。理解這點,能避免單純數字導致的誤判。

本益比高:是成長前景還是價格泡沫?

當本益比偏高時,常見幾種可能:

- 未來成長預期強勁:投資人看好企業盈利將快速擴張,所以願意多付錢。這在科技或生技等創新領域特別明顯,那些領頭羊往往享有溢價。

- 獨特優勢支撐:如果企業有壟斷資源、高壁壘或領先技術,市場自然給它更高評價,因為盈利更穩固。

- 市場過熱訊號:牛市時,情緒高漲可能推升股價,脫離基本面。高本益比在此時或許是警告,提醒你檢查是否已到頂。

補充一點,像許多矽谷新星在起飛初期,本益比就常高達數十倍,但後來證明是值得的投資。

本益比低:機會敲門還是隱藏危機?

本益比低時,也不是一味樂觀:

- 市場錯殺的寶藏:企業基礎紮實,卻因暫時壞消息、產業低潮或曝光不足而股價被壓低。這是價值獵人最愛的切入點。

- 前景黯淡的反映:低數字可能表示投資人擔憂企業盈利下滑,比如產業轉型艱難、競爭白熱化或內部問題叢生。

- 成熟階段的特徵:傳統產業或成長放緩的企業,空間有限,市場給的估值就保守,常靠穩定股息留住股東。

怎麼比較本益比的高低?

孤立看一個數字沒太大用,重點是相對位置。以下幾種比較方式,能讓你更準確:

- 對標同業:看競爭對手的本益比,判斷這家企業在圈子裡是貴還是便宜。

- 產業基準:對照整個產業平均,瞧瞧它超標還是落後。

- 歷史軌跡:回顧企業過去本益比的範圍和走勢,現在是高檔還是低谷?

- 大盤對照:拿來比台灣加權指數或恒生指數的本益比,了解它在大環境中的定位。

透過這些層層篩選,你能避開表面現象,直擊本質。

本益比多少算合理?打造個人估值框架

新手常好奇:「本益比到多少才OK?」可惜,這沒有萬用公式。合理性是變動的,受環境影響深遠。舉個例子,低利率時代,本益比容易上揚,因為錢便宜,大家愛追成長。

判斷原則:動態而非固定

核心是看它是否匹配市場預期和企業實力。影響因素包括:

- 產業差異:高成長領域如科技,數字自然高;穩定型如公用,則低一些。

- 成長動能:前景亮眼的企業,市場多給空間。

- 經濟週期:景氣好時樂觀上揚,壞時保守下壓。

- 利率水位:利率低,投資未來更划算,本益比易升。

- 競爭壁壘:強大品牌或技術,能鎖住盈利,換來更高估值。

產業本益比範圍指南

以下是常見產業的參考區間,記住這是概況,實際隨市場變:

| 產業類型 | 典型本益比區間 | 解釋原因 |

|---|---|---|

| 科技業 | 20-50倍以上 | 成長爆發力強,創新驅動,市場預期高。 |

| 生技醫療 | 30-80倍以上 | 研發風險大,但成功後回報驚人,波動劇烈。 |

| 金融業 | 8-15倍 | 盈利穩,但擴張慢,受監管牽絆。 |

| 傳產/製造業 | 10-20倍 | 基礎穩固,成長緩,估值謹慎。 |

| 公用事業 | 12-20倍 | 超穩但無驚喜,常當防禦選擇。 |

| 景氣循環股 | 波動大,難定義 | 盈利隨經濟起伏,高峰低谷極端。 |

(數據來自市場綜合觀察與產業報告,僅供參考。實際請查財經M平方等平台的最新產業平均值。)

用成長率調整本益比的合理度

對高成長企業,光看本益比易偏頗。這時,引入PEG比率就實用:

PEG比率 = 本益比 ÷ 預期盈餘成長率

PEG低於1,常暗示低估,因為成長抵銷了高估值;超過1則可能貴了。它讓你平衡數字與潛力,避免錯過明日之星。比如,一家年成長30%的企業,本益比30倍,PEG=1,就相對合理。

本益比實戰應用:選股與時機掌握

本益比雖強大,但得配對策略和輔助工具,才能發揮最大效用。無論價值派或成長派,都能從中獲益。

價值派怎麼用本益比

價值投資追求低於內在價值的標的,他們偏好本益比低但根基好的企業。

- 挖掘低估股:比對歷史、同業、產業平均,若明顯低且無大問題,就是潛力點。

- 安全緩衝:低本益比像保險,萬一走偏,損失有限。

像巴菲特式的選股,常以此為起手式,後續深挖護城河。

成長派的本益比活用

成長投資者不怕高本益比,只要未來爆發可期。

- 驗證高價合理:細查產品、市場、團隊,確認成長能撐住數字。PEG在此大放異彩。

- 別被數字嚇跑:許多革命性企業起步時本益比高企,忽略它等於錯過財富機會。重點是成長的持久力。

多指標聯手評估

單靠本益比不夠全面,搭配其他能補盲點:

- 股東權益報酬率:看資金運用效率,高ROE加合理本益比是黃金組合。

- 股價淨值比:適合資產重企業,評估破產風險。

- 負債比率:低本益比若債務高,仍是雷區。

- 殖利率:合併看,計算總回報,適合穩健型。

- 現金流量:自由現金流揭露真實盈利,避免帳面把戲。

這樣多管齊下,從健康、潛力、估值全盤考量,決策更穩。

本益比的侷限與誤區:避開選股坑

本益比雖好用,但不是萬靈丹。認識它的弱點和迷思,能讓你少走彎路。

侷限性:不是人人適用

有些情況,本益比失效:

- 虧損企業:EPS負值,本益比變負或無意義,改用PBR等。

- 循環產業:如航運或鋼鐵,盈利劇變,低本益比高峰期反是高點,買錯時機。

- 新創或轉型中:重金研發,初期無盈餘,價值在潛力,本益比幫不上忙。

例如,許多獨角獸企業上市前,本益比就不是重點。

盲點:一次性事件干擾

EPS易被非核心損益拉扯,如賣資產或和解金,短期膨脹盈利,讓本益比看起來超低。但這不代表核心業務強。建議剔除這些,用核心盈餘重算,確保真實性。

迷思一:低本益比就一定是便宜貨?

新手愛這想法,但錯了。低數字或許是市場預見麻煩,如產業衰退或內憂。買進可能陷價值陷阱,虧大錢。真價值在於低估而非低價,需深究基本面。

迷思二:只盯當下數字,忽略變化

有些人只看即時值,當買賣燈號,卻忘本益比是活的,隨股價、盈餘動。

修正觀念:追蹤歷史區間與趨勢,比對過去平均、高低點,加上未來預期。譬如,五年15-25倍區間,現在10倍無惡化,就是買點;30倍則警鈴大作。

【結論】善用本益比,提升投資智慧

本益比是基本面分析的利器,提供簡明有力的估值視角。透過它的定義、計算、高低意涵,加上產業與成長考量,你能更準確挑選標的。

但別忘它的限制:不適合虧損或循環股,易被一次性事件誤導。別迷信低數或單點數據,將它當起點,配深度研究與多指標,才是王道。持續磨練分析力,將助你在投資路上越走越遠。

常見問題 (FAQ)

本益比多少才合理?這個問題有標準答案嗎?

本益比的合理水準沒有固定公式,它會因產業特質、企業成長力、經濟循環、利率狀況和競爭優勢等因素而變。高成長產業往往本益比較高,成熟產業則低一些。要評估合理性,最好比對同業、產業平均、企業歷史數據和大盤指數,同時考慮未來展望。

如果一檔股票的本益比是10倍,這具體代表什麼意思?

10倍本益比表示,投資人為企業每元盈利願付10元。在盈利不變下,等於需要10年從盈餘回收投資。這是個回收期概念,幫助衡量投資效率。

本益比越低就代表股票越便宜、越值得買入嗎?

不盡然。低本益比可能意味被低估,是好機會;但也可能是市場看衰未來盈利,或企業有風險。單看低數買進,易中價值陷阱。務必結合基本面、產業動態和競爭分析。

除了本益比,還有哪些指標可以輔助判斷股票的合理價格?

除了本益比,還有幾個常用指標:

- 股價淨值比:比對股價與淨資產,適合資產型企業。

- 股東權益報酬率:檢視資金獲利效率。

- 殖利率:算股息對股價比例,利於現金流需求者。

- 自由現金流:看真實可用現金,驗證盈利品質。

- PEG比率:本益比除以成長率,評估成長股。

不同產業(例如科技業和金融業)的本益比為什麼會有很大的差異?

產業差異來自成長潛力、穩定度、模式和風險不一。

- 科技業:高成長與創新,市場給高預期,本益比上揚。

- 金融業:穩健但成長慢,受法規限,估值保守。

資產結構和經濟敏感度も影響區間。

0050這類ETF的本益比是如何計算的?它對投資有什麼參考價值?

ETF如0050的本益比,是成分股本益比按權重加權平均,反映追蹤指數的整體估值。

投資參考包括:

- 大盤估值:判斷市場高低。

- 配置時機:高時慎買,低時加碼機會。

「預估本益比」和「歷史本益比」有什麼不同?投資時應該看哪一個?

差別在EPS來源:

- 歷史本益比:用過去12月實際EPS,可靠但不看未來。

- 預估本益比:用未來預測EPS,抓成長預期,但有不確定。

兩者並用:歷史穩基,預估看潛。成長股偏重預估,但驗證準度重要。

我該如何查詢一家公司的即時本益比數據?哪裡可以找到可靠的資訊?

查詢管道有:

- 券商軟體:即時報價與指標。

- 財經網站:Yahoo股市、Google財經、MoneyDJ、鉅亨網、Investing.com,輸入代碼即查。

- 交易所官網:TWSE或HKEX,提供公司資料。

挑更新快的可靠源。

本益比高或低,哪個對公司未來的股價表現更有利?

無絕對。高或低,若匹配實際成長,才利股價。

- 高本益比:成長持續,股價續漲;落空則大跌。

- 低本益比:低估回升有空間;惡化則陷阱。

重點是質與潛力判斷。

如果公司虧損,本益比會怎麼呈現?它還有參考價值嗎?

虧損時EPS負,本益比變負或無定義。

無參考價值,改用:

- 股價淨值比:比對淨資產。

- 股價營收比:看每股營收。

- 現金流:評生存力。

並析虧損成因,瞧轉盈可能。