前言:為什麼移動平均線是技術分析的基石?

在琳瑯滿目的技術分析工具中,移動平均線無疑是屹立不搖的經典。不論是專業交易室內的資深操盤手,還是剛接觸市場的新手投資人,幾乎每個人的交易圖表上都少不了這條看似簡單卻極具韌性的曲線。它的存在,就像為雜亂的價格波動加上了一層濾鏡,幫助我們從市場的喧囂中,提煉出真正值得關注的趨勢訊號。

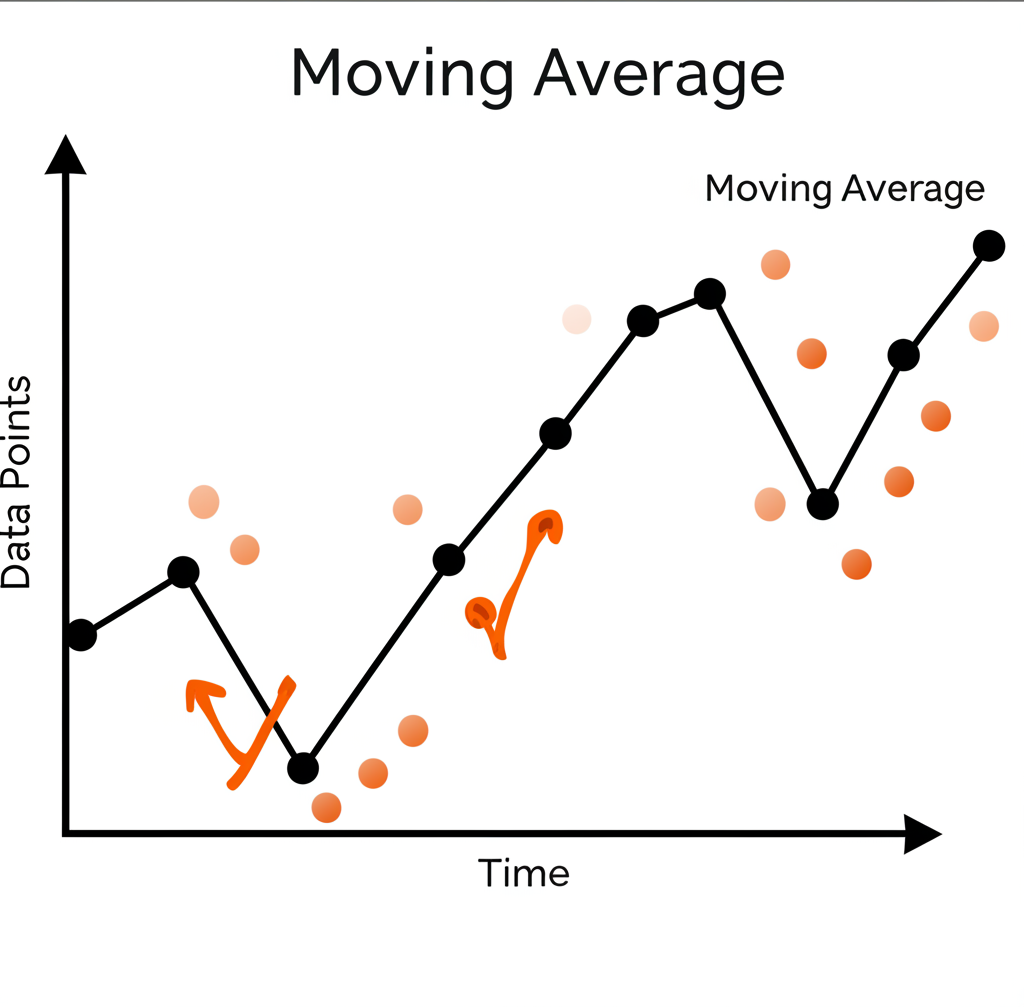

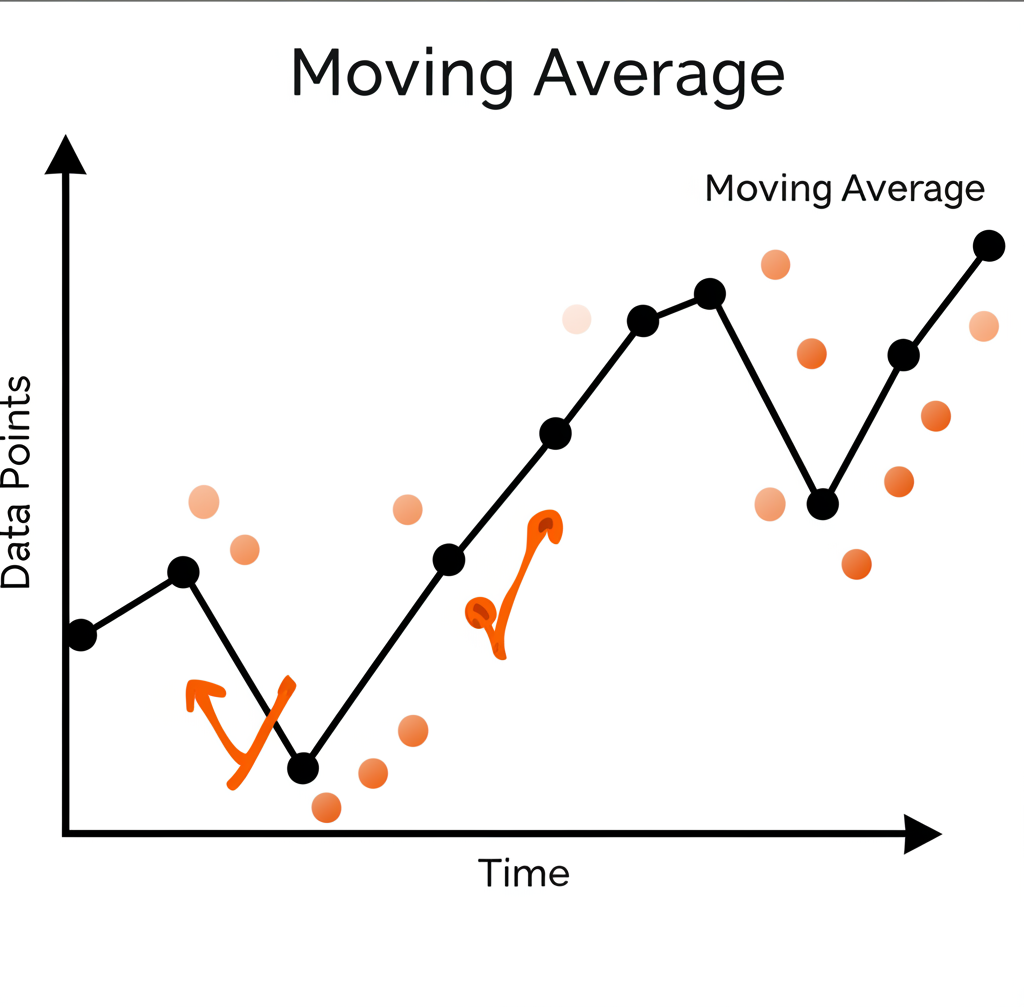

市場價格每天上上下下,短期波動常讓人難以判斷方向。移動平均線的價值,正在於它能「平滑」這些噪點,讓隱藏在背後的價格軌跡浮現出來。透過計算特定期間內的平均成本,它不僅揭示了多空力量的消長,更成為判斷趨勢延續與轉折的重要依據。可以說,若想真正理解技術分析的運作邏輯,掌握移動平均線的應用,是不可或缺的第一步。

本文將從基本定義出發,深入剖析三種主流的移動平均線類型——它們各自的計算邏輯與實戰特性;接著帶你掌握三大核心應用法則,包含趨勢辨識、支撐壓力判斷,以及市場關注度極高的交叉訊號;我們也會探討不同交易週期下該如何選擇合適的參數,並提醒新手最容易忽略的盲點。最後,透過客觀分析其優缺點與常見搭配指標,幫助你建立更完整的交易思維架構。

什麼是移動平均線?

移動平均線(Moving Average),簡稱 MA,是一種透過計算特定時間區間內資產平均價格,並將連續的平均值連接成線的技術分析工具。這條線反映的,其實是市場參與者在該期間內的「平均持倉成本」。

舉例來說,當目前股價高於 20 日均線,代表最近 20 天內買進的投資人大部分都還在獲利狀態,市場情緒普遍樂觀,趨勢有延續向上的可能;反之,若股價持續低於均線,表示多數近期買盤陷入套牢,賣壓可能增強,趨勢偏向疲弱。

因此,移動平均線最根本的功能,就是幫助我們判讀「趨勢方向」與「趨勢強度」。它不預測未來,而是忠實呈現過去一段時間的市場共識,讓交易者得以站在多數人的肩膀上,做出更具依據的決策。

移動平均線的三種主流類型

雖然移動平均線的變形眾多,但在實際操作中,真正被廣泛使用的類型主要就三種:簡單移動平均線(SMA)、指數移動平均線(EMA)與加權移動平均線(WMA)。它們的差異在於對「時間權重」的處理方式,也因此產生不同的反應速度與應用場景。

簡單移動平均線(SMA):穩定中的遲緩

簡單移動平均線是所有移動平均線的起點,也是最直觀的一種。它的計算方式極其直接:將過去 N 天的收盤價加總後除以 N,得出平均值。例如,10 日 SMA 就是將最近 10 天的收盤價相加再除以 10。

這種計算方式的特色是「一視同仁」——每一天的價格都佔有相同的比重。正因如此,SMA 的走勢通常較為平緩,能有效濾除短期波動的干擾,適合用來觀察中長期趨勢的輪廓。但代價是反應速度較慢,當市場出現快速變動時,SMA 往往會「慢半拍」,錯失最佳進場時機。

指數移動平均線(EMA):靈敏的市場風向儀

為了克服 SMA 反應遲鈍的缺點,指數移動平均線應運而生。EMA 的核心理念是:「越近的價格,越重要」。它透過一套數學公式,賦予近期價格更高的權重,而早期的價格影響力則呈指數衰減。

這使得 EMA 對價格變動的敏感度大幅提升。當市場突然拉出長紅或長黑,EMA 會迅速上揚或下彎,比 SMA 更貼近實際走勢。對於短線交易者或波段操作者來說,EMA 能更快傳遞趨勢轉強或轉弱的訊號。想深入了解其背後的數學邏輯,可以參考 Investopedia 對 EMA 的詳細解釋。

加權移動平均線(WMA):介於兩者之間的選擇

加權移動平均線(WMA)在權重分配上採取線性遞增的方式。例如在 5 日 WMA 中,最新一天的價格權重設為 5,前一天為 4,依此類推,最舊一天僅為 1。這種設計讓 WMA 比 SMA 更能反映近期動態,但又不像 EMA 那樣極度偏向最新數據。

雖然 WMA 在理論上有其優勢,但在實際交易中使用頻率較低,多數分析師仍偏好 SMA 與 EMA 的組合。不過,對於希望在靈敏度與穩定性之間取得平衡的交易者,WMA 仍是一種值得探索的選擇。

三大實戰應用法則:讓移動平均線真正為你賺錢

理解計算方式只是第一步,真正的價值在於如何運用。以下三種法則,是多數專業交易者每日檢視圖表時的關鍵依據。

- 法則一:趨勢辨識——順勢操作的基礎

當價格持續運行在移動平均線之上,且均線本身呈現上揚走勢,這就是典型的多頭格局;相反地,價格長期低於均線,且均線向下傾斜,則代表空頭主導市場。這種「價在線上為多,價在線下為空」的判斷,是順勢交易的核心原則。許多交易系統的第一道篩選條件,就是看價格是否站穩在特定均線之上。 - 法則二:動態支撐與壓力——進出場的關鍵位置

在上升趨勢中,移動平均線往往扮演支撐角色。當價格回檔至均線附近時,常吸引買盤承接,形成「拉回不破線」的強勢形態;而在下跌趨勢中,均線則轉化為壓力,價格反彈至此容易遭遇賣壓而回落。這種「動態」的支撐壓力概念,比傳統的水平線更具即時性,尤其在單邊走勢中特別有效。 - 法則三:交叉訊號——市場趨勢變化的警訊

這是最廣為人知的交易策略之一,通常透過兩條不同週期的均線交會來產生訊號。- 黃金交叉:當短期均線(如 50 日)由下向上穿越長期均線(如 200 日),被視為強烈的多頭訊號,常被解讀為新一波多頭行情的起點。

- 死亡交叉:當短期均線由上向下穿越長期均線,則被視為重大空頭警訊,可能預示長期跌勢展開。

這兩種訊號受到機構投資者與媒體高度關注,其心理影響力不容小覷。CME Group 在其技術分析課程中也特別強調這兩種形態的重要性,詳見 CME Group 的教材。

參數設定策略:短、中、長期的智慧選擇

移動平均線的威力,不僅取決於類型,更與「參數」設定息息相關。不同長度的均線,適用於不同的交易風格與市場環境。

- 短期均線(5、10、20):短線交易者的利器

這類均線反應快速,能即時捕捉價格的微幅波動,非常適合當日沖銷或短線波段操作。然而,靈敏的代價是容易受到市場雜訊干擾,在盤整行情中可能頻繁發出錯誤訊號,導致交易次數過多而累積虧損。 - 中期均線(50、60):波段操作的核心依據

50 日均線是許多交易者心中的「生命線」,它能過濾掉多數短期波動,清晰呈現一個完整波段的趨勢方向。當價格站穩 50 日線之上,常被視為多頭格局延續的象徵;跌破則可能是趨勢轉弱的前兆。對於持有數週至數月的投資者而言,這是一個極具參考價值的指標。 - 長期均線(100、200):機構眼中的牛熊分界

200 日移動平均線,也就是俗稱的「年線」,被市場廣泛視為長期多空的分水嶺。大型基金與機構法人常以此作為資產配置的參考基準。當大盤指數(如台股加權指數或 S&P 500)站穩年線之上,通常代表市場信心穩健,處於多頭循環;若長期低於年線,則可能進入熊市階段。值得注意的是,Moneta Markets 在其市場展望報告中多次指出,200 日均線的突破與守穩,是判斷全球主要股指趨勢轉向的重要技術條件之一,值得投資人特別留意。

以下是不同週期均線的特性與適用情境總整理:

| 週期類型 | 常見參數 | 特性 | 適用對象 |

|---|---|---|---|

| 短期均線 | 5, 10, 20 | 反應靈敏、訊號多、雜訊也多 | 短線交易者、當沖客 |

| 中期均線 | 50, 60 | 趨勢清晰、過濾部分雜訊 | 波段交易者 |

| 長期均線 | 100, 200 | 趨勢穩定、反應滯後、訊號可靠性高 | 長線投資者、機構法人 |

新手常見的三大誤區:避開這些陷阱才能進步

移動平均線看似簡單,但若缺乏正確認知,反而容易陷入誤區,導致虧損。以下是多數初學者最容易犯的錯誤:

- 在盤整行情中過度交易

移動平均線本質上是「趨勢追蹤」工具,在明確的單邊行情中表現出色。但當市場進入橫盤整理,價格來回穿越均線,會產生大量交叉訊號。這些訊號多為假突破,若盲目追價,很容易兩面受傷。此時與其頻繁操作,不如觀望等待趨勢明朗。 - 忽略其滯後本質,強行預測頂底

所有移動平均線都是基於歷史數據計算,因此永遠「慢市場一步」。它能確認趨勢已形成,但無法預知轉折點。許多新手總想用均線抓到最低點買進、最高點賣出,這在實務上幾乎不可能。與其追求完美進出,不如接受「追價」的事實,專注於順勢持有。 - 單打獨鬥,只看均線做決策

任何單一指標都有其盲區。若僅憑移動平均線就決定買賣,風險極高。成熟的交易者會結合其他工具進行交叉驗證。例如搭配 RSI 判斷是否超買超賣,或觀察 MACD 是否出現背離,再輔以成交量變化確認突破的有效性。全球最受歡迎的交易社群 TradingView 上,就有大量成功交易者分享如何將多指標共振應用於實戰,值得深入研究 TradingView。

移動平均線的優點與侷限:一體兩面的真相

要真正掌握移動平均線,就必須客觀看待它的雙面性。以下是其核心優勢與先天限制:

優點:

- 直覺易懂:計算邏輯簡單,即使是初學者也能快速上手,是技術分析的入門首選。

- 客觀明確:計算方式固定,不受個人主觀情緒影響,有利於建立紀律化交易系統。

- 過濾雜訊:能有效平滑價格波動,幫助交易者聚焦於主要趨勢,避免被短期震盪干擾。

- 應用多元:可同時用於趨勢判斷、支撐壓力定位、交叉訊號產生等多重用途。

侷限性:

- 訊號滯後:因依賴歷史數據,反應速度有限,常在趨勢已行進一段後才發出訊號。

- 盤整失效:在無明確方向的震盪行情中,容易產生反覆的錯誤訊號,導致交易績效下滑。

- 參數主觀:雖計算方式客觀,但選用哪個天期仍需依交易風格決定,不同選擇可能導向不同結論。

結論:讓移動平均線成為你的交易基石,而非唯一依賴

移動平均線並非神兵利器,但它確實是技術分析世界中最經得起時間考驗的工具之一。從最基礎的 SMA 到靈敏的 EMA,從趨勢辨識到黃金交叉,這條簡單的曲線承載了無數交易者的經驗與智慧。

透過本文的系統性解析,相信你已建立起完整的認知架構:無論是參數的選擇、不同類型的應用場景,或是常見的使用陷阱,都是構成穩健交易系統的重要拼圖。然而,必須再次強調,移動平均線最大的價值不在於「預測」,而在於「確認」與「過濾」。

最聰明的用法,是將它納入你的分析工具箱,作為判斷趨勢的基準線,再搭配其他指標或價格行為進行多重驗證。唯有如此,才能在多變的市場中,建立起一套符合自身風格、兼具彈性與紀律的交易策略。記住,沒有萬能的指標,但有持續進化的交易者。

關於移動平均線的常見問題 (FAQ)

移動平均線是什麼?它在技術分析中有什麼作用?

移動平均線 (Moving Average, MA) 是一種計算特定時間週期內資產平均價格的技術指標。它在技術分析中的主要作用有三點:1. 平滑價格數據,過濾市場噪音;2. 識別市場的主要趨勢方向(上升、下降或盤整);3. 提供動態的支撐與壓力位。

簡單移動平均線 (SMA) 和指數移動平均線 (EMA) 哪個比較好?

沒有絕對的「哪個比較好」,只有「哪個更適合」。

- SMA (簡單移動平均線):給予週期內所有價格相同權重,走勢更平滑,適合判斷長期、穩定的趨勢,但對價格變化的反應較慢。

- EMA (指數移動平均線):給予近期價格更高權重,對價格變化反應更靈敏,適合短線交易者或需要快速捕捉趨勢變化的使用者。

選擇哪個取決於你的交易策略與時間週期。

移動平均線的參數(天期)應該如何設定?

參數設定應根據你的交易風格決定:

- 短線交易者:可使用 5、10、20 等短期參數,以捕捉快速的價格波動。

- 波段交易者:常使用 50、60 等中期參數,以判斷一個主要波段的趨勢。

- 長線投資者:偏好 100、200 等長期參數,用來定義長期的牛熊趨勢。

建議新手可以從市場上最常用的參數(如 20, 50, 200)開始嘗試。

什麼是「黃金交叉」和「死亡交叉」?它們是可靠的買賣訊號嗎?

它們是基於兩條不同週期均線交叉所產生的長期趨勢訊號。

- 黃金交叉:短期均線(如 50MA)向上穿越長期均線(如 200MA),被視為強烈的看漲訊號。

- 死亡交叉:短期均線向下穿越長期均線,被視為強烈的看跌訊號。

由於它們是落後指標,訊號出現時趨勢往往已運行一段時間,但它們對於確認長期趨勢的轉變仍具有很高的參考價值,可靠性相對較高。

200 天移動平均線為什麼被稱為「牛熊分界線」?

200 天移動平均線約等於一年的交易日數,它代表了市場過去一年的平均成本。因此,大型機構投資者和基金經理人會密切關注股價指數與 200MA 的關係。當指數穩定站在 200MA 之上,被廣泛認為市場處於長期牛市;反之,若跌破並受其壓制,則被認為進入熊市。它是一個重要的市場心理關卡。

移動平均線適用於所有市場嗎?(如股票、外匯、加密貨幣)

是的,移動平均線的原理是基於價格的平均值,因此它適用於任何有價格圖表的金融市場,包括股票、指數、外匯、期貨、大宗商品以及加密貨幣。不過,交易者可能需要根據不同市場的波動性,來調整所使用的參數長度。

使用移動平均線最大的缺點是什麼?

最大的缺點是「滯後性」(Lagging)。因為它是根據歷史數據計算的,所以它的反應永遠會比實際的價格變動慢一步。這使得它在預測市場轉折點方面能力有限,並且在快速變動或沒有趨勢的盤整市場中,容易產生延遲或錯誤的訊號。

除了移動平均線,還應該搭配哪些技術指標一起使用?

為了提高分析的準確性,建議將移動平均線與其他類型的指標結合使用,進行「共振分析」。常用的搭配包括:

- 震盪指標:如相對強弱指數 (RSI) 或隨機指標 (KD),用來判斷市場是否超買或超賣。

- 趨勢動能指標:如平滑異同移動平均線 (MACD),它本身就包含了均線的概念,可以更好地衡量趨勢的動能與背離。

- 成交量指標:用來確認趨勢的健康度,例如價格突破均線時是否伴隨大量成交。